Research projects and institutes

-

Kulturen politischer Entscheidung in der modernen Demokratie

Kulturen politischer Entscheidung in der modernen DemokratieDemokratie ist ein fortwährender Prozess, der stets neu gedacht, verhandelt und praktiziert wird. Das neue Forschungsprojekt der BAdW erforscht exemplarisch die rechtlichen, politisch-gesellschaftlichen und kulturellen Grundlagen und Formen demokratischer Entscheidungsprozesse. Der konzeptionelle Angelpunkt ist dabei der Begriff der „Verfassungskultur“, der hier als Ansatz zur Kulturgeschichte des Politischen verstanden wird und sich auf politisch-konstitutionelle Deutungsmuster bezieht. Das interdisziplinär angelegte Projekt untersucht die Zeit von ca. 1950 bis heute und nimmt dabei unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien und den ostmitteleuropäischen Raum (seit 1989) in den Blick.

-

Leibniz-Rechenzentrum

Leibniz-RechenzentrumDie Forschung im Bereich Informatik findet am BAdW-Institut Leibniz-Rechenzentrum(LRZ) statt und konzentriert sich auf zwei Schwerpunkte: die praktische und technische Informatik und die angewandte Informatik. Im Bereich der technischen und praktischen Informatik stehen folgende Themen im Mittelpunkt: Integriertes Management von Rechnernetzen, IT-Services und Informationssicherheit; Optimierung des Energieverbrauchs komplexer IT- und Rechenzentrums-Infrastrukturen, extreme Skalierung von Simulationsanwendungen auf modernen Höchstleistungsrechnerarchitekturen; Kooperatives Management von e-Infrastrukturen für daten- und rechenintensive Anwendungen sowie Virtual Reality und Visualisierung. Bei der angewandten Informatik geht es um die Unterstützung von Wissenschaftlern diverser Fachrichtungen bei der Umsetzung ihrer computergestützten Forschung (z. B. Astro- und Plasmaphysik, Lebens-, Geo- oder Umweltwissenschaften).

-

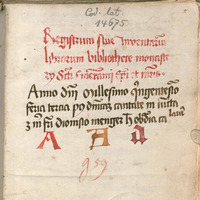

Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz (MBK)

Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz (MBK)Das Projekt trägt mit der systematischen Veröffentlichung der Bibliothekskataloge, die bis ca. 1500 in Deutschland und der Schweiz abgefasst wurden, dazu bei, das geistige Erbe des Mittelalters zu erfassen und der Forschung zugänglich zu machen.

-

Mittellateinisches Wörterbuch

Mittellateinisches WörterbuchDas Mittellateinische Wörterbuch ist das größte unter den nationalen Wörterbüchern zur mittelalterlichen Latinität, die unter der Ägide der Union Académique Internationale in Europa erarbeitet werden, und basiert auf den lateinischen Quellen, die zwischen dem 6. und dem ausgehenden 13. Jahrhundert im deutschen Sprachraum entstanden sind und in edierter Form vorliegen. Grundlage des Wörterbuches ist ein umfangreiches Archiv mit mehr als einer Million Zetteln, für das ungefähr 4000 Texte aus allen literarischen Gattungen nebst Fachtexten und Urkunden exzerpiert und fünfzig vollständig verzettelt wurden.

-

Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters (MTU)

Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters (MTU)Die „Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters“ (MTU) sind eine international seit langem hochrenommierte Reihe der germanistischen Mittelalterforschung. Sie stellt ausgewählte editorisch und methodisch-analytisch orientierte Arbeiten von Fachkollegen aus dem In- und Ausland für die wissenschaftliche Öffentlichkeit bereit. Publikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

-

Neue Potenziale für die digitale Lexikographie des Deutschen

Neue Potenziale für die digitale Lexikographie des DeutschenDas Pilotprojekt verfolgt das Ziel, mit dem Aufbau einer zentralen Forschungsdatenbank die weitgehend verstreuten und heterogenen lexikographischen Datenbestände zum deutschen Wortschatz systematisch zu integrieren und für fortgeschrittene linguistische Analysen und moderne algorithmische Verfahren verfügbar zu machen.

-

Otloh von St. Emmeram: Autor und Kopist

Otloh von St. Emmeram: Autor und KopistKritische Edition des ‚Libellus de doctrina spirituali‘, ‚Liber de cursu spirituali‘ und weiterer kleinerer Werke. Otloh von St. Emmeram (um 1010–kurz nach 1070) war ein Benediktinermönch, der für viele seiner Schriften gleichzeitig Autor und Kopist war. Studien zu Otloh müssen sich jedoch bei einem Großteil seiner Werke immer noch auf antiquierte Ausgaben stützen, die beruhen zum einen auf einer einfachen Transkription von Otlohs Autographen (wobei Urfassung und Texteingriffe nicht unterscheidbar sind) und wurden zum anderen vor drei Jahrhunderten nach anderen als den heute geltenden Kriterien gedruckt und hundert Jahre später nachgedruckt. Es ist daher Ziel des Forschungsprojektes, die allein in veralteten Drucken vorliegenden autographen Werke Otlohs in einer neuen kritischen Edition zu präsentieren, die klar unterscheidet zwischen Urfassung, Korrekturen, Anmerkungen und späteren Zusätzen durch die Hand des Autors selbst. Auf diese Weise wird es möglich sein, Otlohs kritische und intellektuelle Arbeit an seinen Texten und die Entwicklung seines Denkens zu dokumentieren.

-

Ptolemaeus Arabus et Latinus

Ptolemaeus Arabus et LatinusClaudius Ptolemaeus ist einer der einflussreichsten Wissenschaftler aller Zeiten. Sein Ruhm verdankt sich hauptsächlich zwei Schriften über die Sternkunde: dem Almagest und der Tetrabiblos. Das Ziel des Projekts ist die umfassende Erschließung der arabischen und lateinischen Überlieferung von Ptolemaeusʼ astronomischem und astrologischen Werken. Dazu gehören Kataloge aller erhaltenen Handschriften, Editionen der ptolemäischen und pseudo-ptolemäischen Werke auf Arabisch und Lateinisch sowie der Kommentarliteratur und schließlich eine Reihe von Forschungswerkzeugen und Studien.

-

Repertorium „Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters“

Repertorium „Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters“Das Repertorium „Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters“ verzeichnet die erzählenden Quellen, die von der Zeit Karls des Großen bis zu Kaiser Maximilian I. (also ca. 750 bis 1519) auf dem Gebiet des mittelalterlichen fränkischen und deutschen Reiches entstanden sind oder die deutsche mittelalterliche Geschichte betreffen. Das Verzeichnis umfasst bislang mehr als 5.300 Werke in lateinischer und deutscher Sprache, darunter die „Carmina Burana“ oder die „Weltchronik“ des Otto von Freising. Das Repertorium gibt Auskunft über die handschriftliche Überlieferung, die Ausgaben, Faksimile und Übersetzungen, sowie über die weitere Forschungsliteratur. Das Verzeichnis wird nur noch digital im Internet publiziert: www.geschichtsquellen.de

-

Richard-Strauss-Ausgabe

Richard-Strauss-AusgabeDas Projekt „Kritische Ausgabe der Werke von Richard Strauss“ (1864–1949), dem wohl meistgespielten Komponisten des 20. Jahrhunderts, erarbeitet erstmals eine quellenkritische Edition der wichtigsten Werkgruppen im Schaffen von Richard Strauss: sämtlicher Bühnenwerke, Lieder, Orchester- und Kammermusikwerke, inklusive divergierender Fassungen. Geplant sind 52 (teilweise aus mehreren Teilbänden bestehende) Notenbände mit Kritischen Berichten sowie eine Online-Dokumentenplattform. Ein internationales Verlagskonsortium übernimmt Herstellung und Vertrieb der Partituren und Aufführungsmateriale, so dass die Ergebnisse auch in die weltweite Musikpraxis einfließen werden.